McCulloch gegen Maryland

Share

Share

Das als McCulloch gegen Maryland bekannte Gerichtsverfahren vom 6. März 1819 war eine wegweisende Rechtssache des Obersten Gerichtshofs, in der das Recht auf implizite Befugnisse bekräftigt wurde, dass es Befugnisse der Bundesregierung gab, die in der Verfassung nicht ausdrücklich erwähnt, aber impliziert wurden von ihm. Darüber hinaus stellte der Oberste Gerichtshof fest, dass Staaten keine Gesetze erlassen dürfen, die mit den verfassungsmäßigen Kongressgesetzen in Konflikt geraten.

Schnelle Tatsachen: McCulloch gegen Maryland

Argumentierter Fall: 23. Februar - 3. März 1819

Entscheidung erlassen: 6. März 1819

Antragsteller: James W. McCulloch,

Befragter: Bundesstaat Maryland

Schlüsselfrage: Hatte der Kongress die Befugnis, die Bank zu chartern, und indem er der Bank Steuern auferlegte, handelte der Bundesstaat Maryland außerhalb der Verfassung?

Einstimmiger Beschluss: Richter Marshall, Washington, Johnson, Livingston, Duvall und Geschichte

Entscheidung: Der Gerichtshof entschied, dass der Kongress befugt ist, eine Bank einzurichten, und dass der Bundesstaat Maryland keine Instrumente der nationalen Regierung besteuern kann, die bei der Ausübung verfassungsmäßiger Befugnisse eingesetzt werden.

Hintergrund

Im April 1816 schuf der Kongress ein Gesetz, das die Gründung der Zweiten Bank der Vereinigten Staaten ermöglichte. 1817 wurde in Baltimore, Maryland, eine Filiale dieser Nationalbank eröffnet. Der Staat und viele andere fragten, ob die nationale Regierung befugt sei, eine solche Bank innerhalb der Staatsgrenzen zu schaffen. Der Bundesstaat Maryland hatte den Wunsch, die Befugnisse der Bundesregierung einzuschränken.

Die Generalversammlung von Maryland hat am 11. Februar 1818 ein Gesetz verabschiedet, das eine Steuer auf alle Banknoten erhebt, die von außerhalb des Staates gecharterten Banken stammen. Nach dem Gesetz ist es "... der genannten Zweigstelle, der Diskont- und Einzahlungsstelle oder der Zahl- und Einzahlungsstelle nicht gestattet, auf irgendeine Weise Scheine mit einer anderen Stückelung als fünf, zehn, zwanzig, fünfzig auszustellen, Einhundert, fünfhundert und eintausend Dollar, und es wird kein Schein ausgestellt, außer auf gestempeltem Papier. " Dieses gestempelte Papier enthielt die Steuer für jede Stückelung. Darüber hinaus besagt das Gesetz, dass "der Präsident, der Kassierer, jeder der Direktoren und leitenden Angestellten, die gegen die oben genannten Bestimmungen verstoßen, eine Summe von 500 US-Dollar für jede einzelne Straftat einbehalten müssen ...".

Die zweite Bank der Vereinigten Staaten, eine föderale Einheit, war das eigentliche Ziel dieses Angriffs. James McCulloch, der Chefkassierer der Bankfiliale in Baltimore, weigerte sich, die Steuer zu zahlen. John James reichte eine Klage gegen den Bundesstaat Maryland ein, und Daniel Webster übernahm die Führung der Verteidigung. Der Staat verlor den ursprünglichen Fall und es wurde an das Maryland Court of Appeals geschickt.

Oberster Gerichtshof

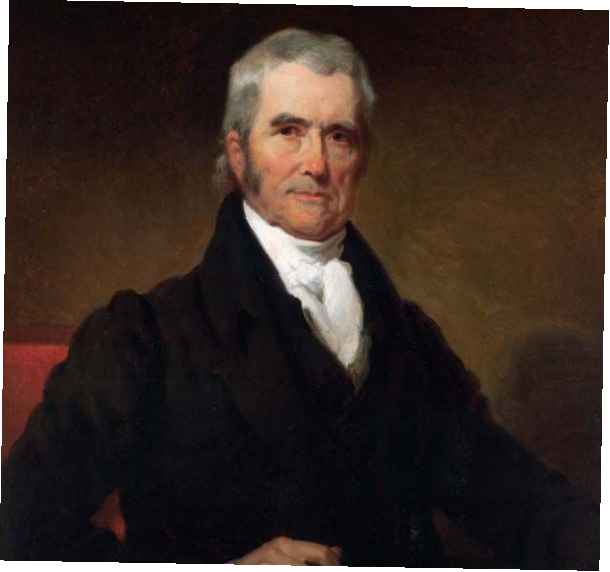

Das Maryland Court of Appeals entschied, dass es nicht verfassungswidrig sei, da die US-Verfassung es der Bundesregierung nicht ausdrücklich erlaube, Banken zu gründen. Das Gerichtsverfahren wurde dann vor den Obersten Gerichtshof gebracht. 1819 wurde der Oberste Gerichtshof von Chief Justice John Marshall geleitet. Das Gericht entschied, dass die Zweite Bank der Vereinigten Staaten "notwendig und angemessen" sei, damit die Bundesregierung ihre Pflichten ausüben könne.

Daher war die US National Bank eine verfassungsmäßige Einheit, und der Bundesstaat Maryland konnte seine Aktivitäten nicht besteuern. Darüber hinaus untersuchte Marshall, ob die Staaten die Souveränität behalten. Es wurde argumentiert, dass die Souveränität des Staates durch die Feststellung dieses Falles nicht beeinträchtigt wurde, da es das Volk und nicht die Staaten waren, die die Verfassung ratifizierten.

Bedeutung

In diesem wegweisenden Fall wurde erklärt, dass die Regierung der Vereinigten Staaten sowohl Befugnisse impliziert als auch solche, die in der Verfassung ausdrücklich aufgeführt sind. Solange das, was verabschiedet wird, in der Verfassung nicht verboten ist, ist es zulässig, wenn es der Bundesregierung hilft, ihre verfassungsmäßigen Befugnisse zu erfüllen. Die Entscheidung bot der Bundesregierung die Möglichkeit, ihre Befugnisse zu erweitern oder weiterzuentwickeln, um einer sich ständig verändernden Welt zu begegnen.