Aufstieg und Fall des NS-Offiziers Franz Stangl

Share

Share

Franz Stangl, mit dem Spitznamen "Der weiße Tod", war ein österreichischer Nazi, der während des Zweiten Weltkriegs als Direktor der Todeslager Treblinka und Sobibor in Polen diente. Unter seiner Leitung wurden schätzungsweise mehr als 1 Million Menschen vergast und in Massengräbern beigesetzt.

Nach dem Krieg floh Stangl aus Europa, zuerst nach Syrien und dann nach Brasilien. 1967 wurde er vom NS-Jäger Simon Wiesenthal aufgespürt und nach Deutschland ausgeliefert, wo er vor Gericht gestellt und zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Er starb 1971 an einem Herzinfarkt im Gefängnis.

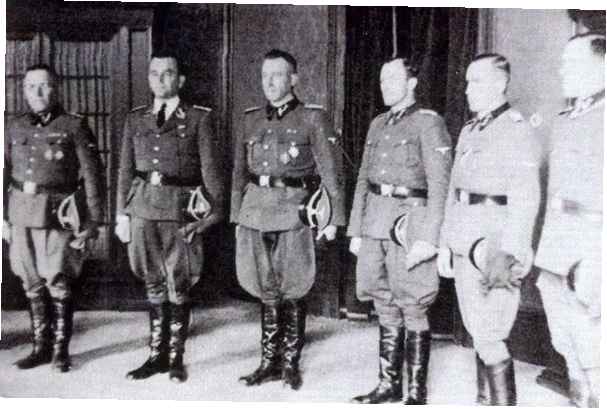

Stangl als Jugendlicher

Franz Stangl wurde am 26. März 1908 in Altmünster, Österreich, geboren. Als junger Mann arbeitete er in Textilfabriken, um später auf der Flucht eine Anstellung zu finden. Er schloss sich zwei Organisationen an: der NSDAP und der österreichischen Polizei. Als Deutschland 1938 Österreich annektierte, trat der ehrgeizige junge Polizist der Gestapo bei und beeindruckte seine Vorgesetzten bald mit seiner kalten Effizienz und seiner Bereitschaft, Befehle auszuführen.

Stangl und Aktion T4

Im Jahr 1940 wurde Stangl zur Aktion T4, einem Nazi-Programm, das darauf abzielt, den Genpool der arischen "Herrenrasse" zu verbessern, indem es die Kranken aussortiert. Stangl wurde in das Hartheimer Sterbehilfezentrum bei Linz eingewiesen.

Deutsche und österreichische Staatsbürger, die als unwürdig eingestuft wurden, wurden eingeschläfert, einschließlich der mit Geburtsfehlern Geborenen, Geisteskranken, Alkoholikern, Menschen mit Down-Syndrom und anderen Krankheiten. Die vorherrschende Theorie war, dass diejenigen mit Mängeln die Ressourcen der Gesellschaft verschwenden und die arische Rasse verschmutzen.

In Hartheim bewies Stangl, dass er die richtige Kombination aus Liebe zum Detail, Organisationstalent und absoluter Gleichgültigkeit gegenüber den Leiden derer hatte, die er für minderwertig hielt. Die Aktion T4 wurde schließlich nach Empörung von deutschen und österreichischen Staatsbürgern ausgesetzt.

Stangl im Todeslager Sobibor

Nach dem Einmarsch Deutschlands in Polen mussten die Nationalsozialisten überlegen, was sie mit den Millionen polnischer Juden anfangen sollten, die nach der Rassenpolitik des nationalsozialistischen Deutschlands als untermenschlich galten. Die Nazis errichteten drei Todeslager in Ostpolen: Sobibor, Treblinka und Belzec.

Stangl wurde zum Hauptverwalter des im Mai 1942 eingeweihten Todeslagers Sobibor ernannt. Stangl diente bis zu seiner Verlegung im August als Lagerleiter. Züge mit Juden aus ganz Osteuropa kamen im Lager an. Zugpassagiere kamen an, wurden systematisch ausgezogen, rasiert und in die Gaskammern geschickt, um zu sterben. In den drei Monaten, in denen Stangl in Sobibor war, starben schätzungsweise 100.000 Juden unter Stangls Beobachtung.

Stangl im Todeslager Treblinka

Sobibor lief sehr reibungslos und effizient, das Todeslager Treblinka jedoch nicht. Stangl wurde Treblinka zugeteilt, um es effizienter zu machen. Wie die Nazi-Hierarchie gehofft hatte, drehte Stangl das ineffiziente Lager um.

Als er ankam, fand er überall Leichen, wenig Disziplin unter den Soldaten und ineffiziente Tötungsmethoden. Er befahl, den Platz zu räumen und machte den Bahnhof attraktiv, damit die ankommenden jüdischen Passagiere erst zu spät bemerkten, was mit ihnen passieren würde. Er befahl den Bau neuer, größerer Gaskammern und erhöhte die Tötungskapazität von Treblinka auf geschätzte 22.000 pro Tag. Er war so gut in seiner Arbeit, dass er die Auszeichnung „Bester Lagerkommandant in Polen“ und das Eiserne Kreuz, eine der höchsten Auszeichnungen der Nationalsozialisten, erhielt.

Stangl nach Italien versetzt und zurück nach Österreich

Stangl verwaltete die Vernichtungslager so effizient, dass er selbst arbeitslos wurde. Mitte 1943 waren die meisten Juden in Polen entweder tot oder versteckt. Die Vernichtungslager wurden nicht mehr benötigt.

In Erwartung der internationalen Empörung über die Vernichtungslager plünderten die Nazis die Lager und versuchten, die Beweise so gut sie konnten zu verbergen.

Stangl und andere Lagerführer wie er wurden 1943 an die italienische Front geschickt; Es wurde die Hypothese aufgestellt, dass es eine Möglichkeit gewesen sein könnte, sie zu töten. Stangl überlebte die Schlachten in Italien und kehrte 1945 nach Österreich zurück, wo er bis zum Kriegsende blieb.

Flug nach Brasilien

Als SS-Offizier, der Völkermordkommando der NSDAP, machte Stangl die Alliierten nach dem Krieg auf sich aufmerksam und verbrachte zwei Jahre in einem amerikanischen Internierungslager. Die Amerikaner schienen nicht zu erkennen, wer er war. Als Österreich 1947 anfing, sich für ihn zu interessieren, war dies auf seine Beteiligung an der Aktion T4 zurückzuführen, nicht auf die Schrecken in Sobibor und Treblinka.

Er floh 1948 nach Rom, wo ihm der nationalsozialistische Bischof Alois Hudal und sein Freund Gustav Wagner bei der Flucht halfen. Stangl ging zuerst nach Damaskus, Syrien, wo er leicht Arbeit in einer Textilfabrik fand. Er gedieh und konnte seine Frau und seine Töchter holen. 1951 zog die Familie nach Brasilien und ließ sich in São Paulo nieder.

Stangl aufheizen

Während seiner Reisen hat Stangl wenig getan, um seine Identität zu verbergen. Er hat nie einen Alias verwendet und sich sogar bei der österreichischen Botschaft in Brasilien registriert. In den frühen 1960er Jahren musste Stangl klar sein, dass er ein gesuchter Mann war, obwohl er sich in Brasilien sicher fühlte.

Adolf Eichmann wurde 1960 von einer Straße in Buenos Aires gerissen, bevor er nach Israel gebracht und hingerichtet wurde. 1963 wurde Gerhard Bohne, ein weiterer ehemaliger Offizier der Aktion T4, in Deutschland angeklagt. er würde schließlich aus Argentinien ausgeliefert werden. 1964 wurden elf Männer, die bei Stangl in Treblinka gearbeitet hatten, vor Gericht gestellt und verurteilt. Einer von ihnen war Kurt Franz, der Stangl als Kommandeur des Lagers abgelöst hatte.

Nazi Hunter Wiesenthal auf der Jagd

Simon Wiesenthal, der bekannte Überlebende des Konzentrationslagers, und der NS-Jäger hatten eine lange Liste von NS-Kriegsverbrechern, die er vor Gericht stellen wollte, und Stangls Name stand ganz oben auf der Liste.

Wiesenthal bekam 1964 einen Tipp, dass Stangl in Brasilien lebte und in einem Volkswagen-Werk in São Paulo arbeitete. Laut Wiesenthal stammte einer der Tipps von einem ehemaligen Gestapo-Offizier, der verlangte, für jeden in Treblinka und Sobibor getöteten Juden einen Cent zu erhalten. Wiesenthal schätzte, dass 700.000 Juden in diesen Lagern gestorben waren, so dass die Gesamtsumme für das Trinkgeld 7.000 USD betrug, zahlbar, wenn Stangl gefangen genommen wurde. Wiesenthal bezahlte schließlich den Informanten. Ein weiterer Hinweis für Wiesenthal zum Verbleib von Stangl könnte von Stangls ehemaligem Schwiegersohn stammen.

Verhaftung und Auslieferung

Wiesenthal setzte Deutschland unter Druck, ein Ersuchen an Brasilien um Festnahme und Auslieferung von Stangl zu richten. Am 28. Februar 1967 wurde der Ex-Nazi in Brasilien festgenommen, als er mit seiner erwachsenen Tochter von einer Bar zurückkehrte. Im Juni entschieden brasilianische Gerichte, dass er ausgeliefert werden sollte, und kurz darauf wurde er in ein Flugzeug für Westdeutschland gesetzt. Die deutschen Behörden brauchten drei Jahre, um ihn vor Gericht zu bringen. Er wurde des Todes von 1,2 Millionen Menschen angeklagt.

Prüfung und Tod

Der Prozess gegen Stangl begann am 13. Mai 1970. Der Fall der Anklage war gut dokumentiert und Stangl bestritt die meisten Anschuldigungen nicht. Stattdessen berief er sich auf dieselbe Linie, die Staatsanwälte seit den Nürnberger Prozessen gehört hatten, dass er nur „Befehle befolgt“ habe. Er wurde am 22. Dezember 1970 wegen Mitschuld an den Todesfällen von 900.000 Menschen verurteilt und zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt. Ungefähr sechs Monate nach seiner Verurteilung starb er am 28. Juni 1971 im Gefängnis an einem Herzinfarkt.

Vor seinem Tod gab er der österreichischen Schriftstellerin Gitta Sereny ein langes Interview. Das Interview gibt Aufschluss darüber, wie Stangl die von ihm begangenen Gräueltaten begehen konnte. Er sagte wiederholt, dass sein Gewissen klar sei, weil er gekommen sei, um die endlosen Eisenbahnwaggons der Juden als nichts weiter als Fracht anzusehen. Er sagte, er hasse Juden nicht persönlich, sei aber stolz auf die organisatorische Arbeit, die er in den Lagern geleistet habe.

Im selben Interview erwähnte er, dass sich sein ehemaliger Kollege Gustav Wagner in Brasilien versteckt habe. Später würde Wiesenthal Wagner ausfindig machen und verhaften lassen, doch die brasilianische Regierung hat ihn nie ausgeliefert.

Im Gegensatz zu einigen anderen Nazis schien Stangl den Mord, den er überwachte, nicht zu mögen. Es gibt keine Berichte darüber, dass er jemals jemanden persönlich ermordet hätte, wie den Lagerkommandanten Josef Schwammberger oder den Auschwitzer „Engel des Todes“ Josef Mengele. Er trug in den Lagern eine Peitsche, die er anscheinend selten benutzte, obwohl es nur sehr wenige Augenzeugen gab, die die Lager Sobibor und Treblinka überlebten, um dies zu überprüfen. Es besteht jedoch kein Zweifel, dass Stangls institutionalisiertes Gemetzel das Leben von Hunderttausenden Menschen beendete.

Wiesenthal gab an, 1.100 ehemalige Nazis vor Gericht gestellt zu haben. Stangl war mit Abstand der „größte Fisch“, den der berühmte Nazijäger jemals gefangen hat.

Quellen

Simon Wiesenthal Archiv. Franz Stangl.

Walters, Guy. Jagd auf das Böse: die entkommenen Nazikriegsverbrecher und die Suche, sie vor Gericht zu stellen. 2010: Broadway-Bücher.