Prähistorische halbunterirdische arktische Häuser

Share

Share

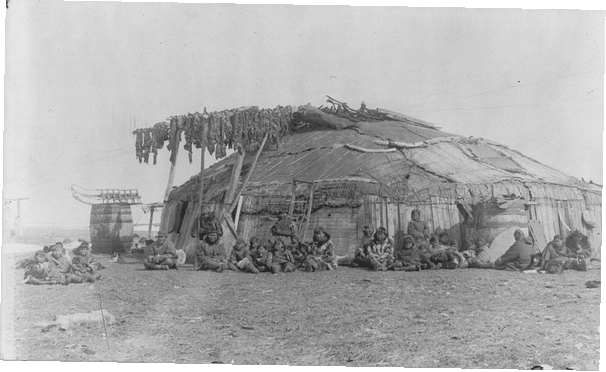

Die häufigste Form des permanenten Wohnens in der prähistorischen Zeit für arktische Regionen war das halbunterirdische Winterhaus. Die halbunterirdischen Häuser, die um 800 v. Chr. Von den Norton- oder Dorset-Paleo-Eskimo-Gruppen in der amerikanischen Arktis erbaut wurden, bestanden im Wesentlichen aus Einbaumauern. Diese Häuser wurden teilweise oder vollständig unter der Erdoberfläche ausgegraben, um den Erdwärmeschutz in den rauesten Klimazonen zu nutzen.

Zwar gibt es im Laufe der Zeit in den amerikanischen Arktisregionen mehrere Versionen dieser Art von Häusern, und tatsächlich gibt es mehrere verwandte Formen in anderen Polarregionen (Gressbakken-Häuser in Skandinavien) und sogar in den großen Ebenen Nordamerikas und Asiens (vermutlich auf der Erde) Lodges und Grubenhäuser), halbunterirdische Häuser erreichten ihren höchsten Gipfel in der Arktis. Die Häuser waren stark isoliert, um die bittere Kälte abzuwehren, und so konstruiert, dass trotz des rauen Klimas die Privatsphäre und der soziale Kontakt für große Gruppen von Menschen gewahrt bleiben.

Konstruktionsmethoden

Halbunterirdische Häuser bestanden aus einer Kombination von geschnittenem Gras, Stein und Fischbein, die mit Häuten von Meeressäugetieren oder Rentieren und tierischen Fetten isoliert und mit einer Schneedecke bedeckt waren. Ihre Innenräume besaßen Kühlfallen und manchmal zwei saisonale Eingangstunnel, hintere Schlafplattformen, Küchenbereiche (entweder räumlich getrennt oder in den Hauptwohnbereich integriert) und verschiedene Lagerbereiche (Regale, Kisten) zum Verstauen von Lebensmitteln, Werkzeugen und anderen Haushaltsgegenständen. Sie waren groß genug, um Angehörige von Großfamilien und ihre Schlittenhunde aufzunehmen, und sie waren über Durchgänge und Tunnel mit ihren Verwandten und dem Rest der Gemeinde verbunden.

Das wahre Genie der halbunterirdischen Häuser lag jedoch in ihren Grundrissen. In Cape Espenberg, Alaska, wurden bei einer Umfrage unter Beach Ridge Communities (Darwent und Kollegen) insgesamt 117 Thule-Inupiat-Häuser identifiziert, die zwischen 1300 und 1700 n. Chr. Bewohnt waren. Sie stellten fest, dass der häufigste Grundriss eines Hauses ein lineares Haus mit einem ovalen Raum war, zu dem ein langer Tunnel führte und zwischen 1-2 seitlichen Ausläufern, die als Küchen- oder Lebensmittelverarbeitungsbereiche verwendet wurden.

Layouts für den Community-Kontakt

Eine bedeutende Minderheit waren jedoch mehrere Häuser mit großen Räumen oder einzelne Häuser, die in Gruppen von vier oder mehr Personen nebeneinander gebaut wurden. Interessanterweise sind die Häusercluster mit mehreren Räumen und langen Tunneln am Kap Espenberg zu Beginn der Besetzung häufiger anzutreffen. Dies wurde von Darwent et al. zu einer Verlagerung von der Abhängigkeit vom Walfang zu lokalisierten Ressourcen und dem Übergang zu einem starken Klimawandel, der als Kleine Eiszeit bezeichnet wird (1550-1850 n. Chr.).

Die extremsten Fälle von unterirdischen kommunalen Verbindungen in der Arktis ereigneten sich jedoch im 18. und 19. Jahrhundert, während der Pfeil- und Bogen-Kriege in Alaska.

Die Pfeil und Bogen Kriege

Die Pfeil- und Bogenkriege waren ein lang anhaltender Konflikt zwischen verschiedenen Stämmen, einschließlich der alaskischen Yup'ik-Dorfbewohner. Der Konflikt könnte mit dem 100-jährigen Krieg in Europa verglichen werden: Caroline Funk sagt, er gefährde das Leben und machte Legenden von großen Männern und Frauen, mit einer Reihe von Konflikten von tödlich bis nur bedrohlich. Yup'ik-Historiker wissen nicht, wann dieser Konflikt begann: Er begann möglicherweise mit der Thule-Migration vor 1000 Jahren und wurde möglicherweise im 18. Jahrhundert durch den Wettbewerb um Fernhandelsmöglichkeiten mit den Russen ausgelöst. Höchstwahrscheinlich fing es irgendwann dazwischen an. Die Pfeil- und Bogen-Kriege endeten um oder kurz vor der Ankunft der russischen Händler und Entdecker in Alaska in den 1840er Jahren.

Basierend auf mündlichen Überlieferungen erlangten unterirdische Strukturen während der Kriege eine neue Bedeutung: Die Menschen mussten nicht nur wegen der Wetterbedingungen ein Familien- und Gemeinschaftsleben im Inneren führen, sondern sich auch vor Angriffen schützen. Nach Frink (2006) verbanden halbunterirdische Tunnel aus historischer Zeit die Mitglieder des Dorfes in einem unterirdischen System. Die Tunnel - einige waren bis zu 27 Meter lang - bestanden aus horizontalen Brettern, die von kurzen vertikalen Stützbohlen gestützt wurden. Die Dächer bestanden aus kurzen gespaltenen Stämmen, und Rasenblöcke bedeckten die Struktur. Das Tunnelsystem umfasste Wohnungseingänge und -ausgänge, Fluchtwege und Tunnel, die die dörflichen Strukturen miteinander verbanden.

Quellen

Coltrain JB. 2009. Versiegeln, Walfang Journal of Archaeological Science 36 (3): 764 & ndash; 775. doi: 10.1016 / j.jas.2008.10.022und caribou revisited: zusätzliche einblicke aus der skelettisotopenchemie ostarktischer forager.

Darwent J, Mason O, Hoffecker J und Darwent C. 2013. 1.000 Jahre Hauswechsel am Cape Espenberg, Alaska: Eine Fallstudie in horizontaler Stratigraphie. Amerikanische Antike 78 (3): 433 & ndash; 455. 10.7183 / 0002-7316.78.3.433

Dawson PC. 2001. Interpretation der Variabilität in der Thule Inuit-Architektur: Eine Fallstudie aus der kanadischen Hocharktis. Amerikanische Antike 66 (3): 453 & ndash; 470.

Frink L. 2006. Soziale Identität und das Yup'ik-Eskimodorf-Tunnelsystem im vorkolonialen und kolonialen Westküsten-Alaska. Archäologische Papiere der American Anthropological Association 16 (1): 109-125. doi: 10.1525 / ap3a.2006.16.1.109

Funk CL. 2010. Die Pfeil und Bogen Kriegstage auf dem Yukon-Kuskokwim . Ethnogeschichte 57 (4): 523 & ndash; 569. doi: 10.1215 / 00141801-2010-036delta von Alaska

Harritt RK. 2010. Variationen spätprähistorischer Häuser im Nordwesten Alaskas: Ein Blick aus Wales. Arktische Anthropologie 47 (1): 57 & ndash; 70.

Harritt RK. 2013. Auf dem Weg zu einer Archäologie spätgeschichtlicher Eskimobänder im nordwestlichen Küstenalaska. Journal of Anthropological Archaeology 32 (4): 659 & ndash; 674. doi: 10.1016 / j.jaa.2013.04.001

Nelson EW. 1900. Der Eskimo über die Beringstraße. Washington DC: Regierungsdruckerei. Kostenfreier Download